|

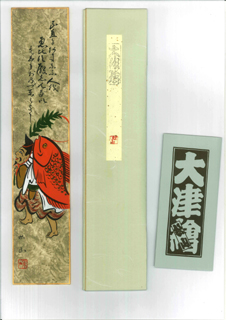

西宮神社 宝船絵西宮神社の宝船絵雑誌『郷土趣味』(大正14年4月発行)に田中緑紅氏が「大阪毎日の本山社長の宅にあった宝舟が、・・・古い西宮戎神社のものと云ふ事がわかった」とある。 高250mm 横355mm 奥0mm ID:696 |

|

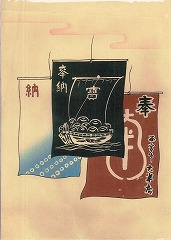

宝船手拭絵手水舎へ奉納の手拭のデザイン。西宮市 大半店奉納となっている。 高367mm 横260mm 奥0mm ID:695 |

|

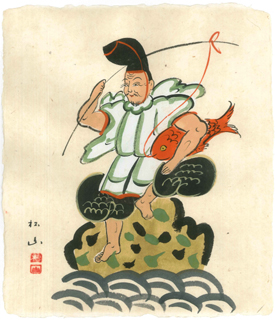

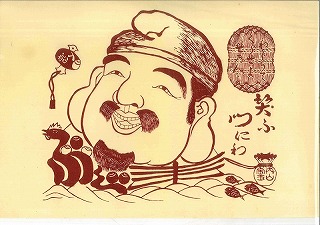

えびす宝船俵から、わらうて くらせよ 世の人よ 笑う門にわ 。船体は、ふく来るとなっている。内山宝玉画 高250mm 横365mm 奥0mm ID:694 |

|

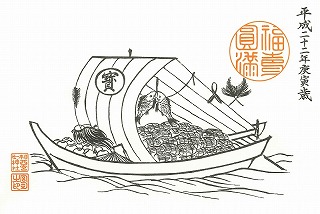

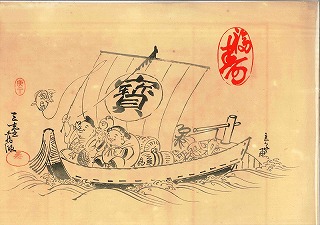

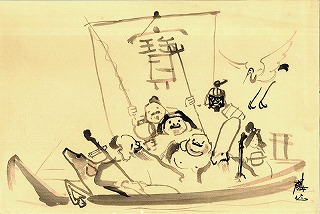

宝船絵巨泉画、庚午 三壺蔵版 とあり、昭和五年川﨑巨泉の絵と伝わる。 高265mm 横383mm 奥0mm ID:693 |

|

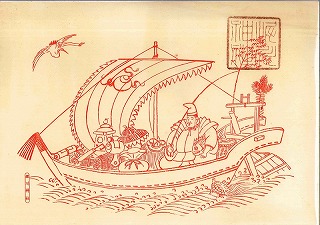

堀川えびす宝船絵京都・堀川えびす神社の宝船絵 高257mm 横378mm 奥0mm ID:692 |

|

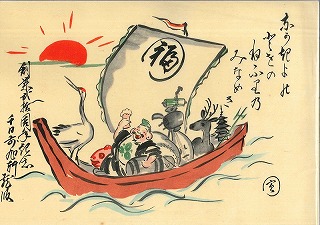

宝船絵「ながきよの とをのねぶりの みなめざ(め)」 「創業二十周年記念 千日前旭軒 蔵版」とあり、えびす様がビアグラスを持つ絵柄。昭和8年、寅之進作と伝わる。 高260mm 横385mm 奥0mm ID:691 |

|

宝船絵赤松麟作。明治11年~昭和28年。岡山生まれの洋画家。版画、新聞挿絵なども手がけた。 高260mm 横387mm 奥0mm ID:690 |

|

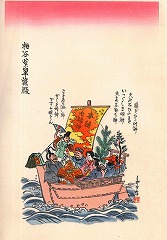

本朝七福神 宝船絵本朝七福神として、猿だひこ明神 天の不ひのミこと いつくしま明神 大あなむち神 ことしろぬし神 かしま明神 かすが明じん と記されている。 高385mm 横258mm 奥0mm ID:689 |