|

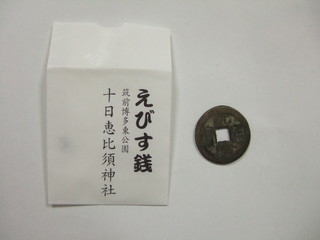

十日恵比須神社えびす銭筑前博多東公園・十日恵比須神社社務所にて 高50mm 横45mm 奥0mm ID:307 |

|

夫婦円満しゃもじ博多総鎮守櫛田神社境内 夫婦恵比須神社 高200mm 横65mm 奥0mm ID:305 |

|

猿田彦神社 御田扇えびす、だいこくが描かれて、五穀豊穣、子孫永昌、海漁満足を祈り、田の畦に立て虫除けとし、船首につけて海上の安全を祈り、家庭にあっては招福・家内安全を祈る、とされている。本来は、名の通りお田植えに使用するもので、これを腰につけ田植えをし、御田植えの安全と豊年を祈念する。 高400mm 横320mm 奥0mm ID:272 |

|

犬土人形2体鎌倉 本覚寺夷堂 高30mm 横33mm 奥16mm ID:218 |

|

にぎり福5体鎌倉 本覚寺夷堂 高17mm 横20mm 奥15mm ID:215 |

|

浅草観音 恵比須札詳細不明 高58mm 横40mm 奥10mm ID:141 |

|

浅草神社恵比須札詳細不明 高50mm 横40mm 奥5mm ID:140 |

|

御幣竈に張る 〆の御幣か 高125mm 横620mm 奥mm ID:112 |

|

黒羽村えびす幣竈に張る 〆の御幣か 高240mm 横320mm 奥mm ID:111 |