文化財

本殿 ほんでん

【旧国宝・国登録有形文化財】

三連春日造りという全国でも珍しい構造で別名「西宮造り」とも言われています。

寛文三年(1663)に4代将軍徳川家綱公による御造営の国宝本殿は、昭和20年(1945)の戦災で烏有に帰してしまいますが、昭和36年(1961)に檜皮葺から銅板葺に変わった他は元通りに復興されました。

令和7年2月に本殿、東西に位置する翼殿が国の登録有形文化財に指定されました。

詳しく見る

表大門(赤門) おもてだいもん(あかもん)

【国重要文化財】

桃山建築の遺構を残す表大門は、慶長9年(1604)から慶長14年(1609)にかけて豊臣秀頼が寄進したと伝えられており、全体が赤く丹塗りされているため「赤門」の名で親しまれています。

毎年1月10日午前6時の「開門神事福男選び」では約5000人の参拝者がこの門から走り参りすることでも知られています。

拝殿 はいでん

朱塗りの入母屋造りで、中央の扁額はスーパーマーケットダイエーの創業者である中内㓛氏が日本の小売店初の年間売上げ一兆円達成記念のお参りの際に奉納されたものです。拝殿内部のえびすさまが祀られている東側の天井には、阪神電気鉄道より奉納された黄金の鯛が飾られています。

令和7年2月に国の登録有形文化財に指定されました。

詳しく見る

大練塀 おおねりべい

【国重要文化財】

創建年代については不明ですが、昭和25年の大修理の際に土塀の中から宋銭等が発見された事からも室町時代に建造されたものと推定されています。全長247メートルの土塀で、京都市の三十三間堂「太閤塀」と名古屋市の熱田神宮「信長塀」と併せて日本三大練塀と称されています。

手水舎 てみずしゃ

昭和9年の式年造営の際に建てられた檜造り銅板屋根の建物で、特に石造りの台に柱を乗せた時代を反映する優雅な造りとなっています。

令和7年2月に国の登録有形文化財に指定されました。

常夜灯型道標 じょうやとうがたどうひょう

【市重要有形文化財】

表大門の外、東南の角に寛政11年(1799)世話人によって建てられた常夜灯型の珍しい道標。花崗岩で出来ており、もとは道向かいに建っていました。西国街道・山陽道の要衝であった証として「西宮大神宮 左 京都大阪 道」「右 兵庫はり満 道」と刻まれており、旅人の安全を見守っています。

西宮御戎之鐘 にしのみやおんえびすのかね

【市重要有形文化財】

天保・元禄(1600年代)の文書にも「しゆろう堂」と書かれているので昔は鐘が吊るされて朝夕時を告げていたと考えられます。 桃山時代の特徴を持っており高さ130センチの鐘に「御戎之鐘」と刻まれています。慶長14年(1609)に豊臣秀頼公の発願により片桐且元が奉行となって御社殿を再興した翌15年に西宮大神の御神前に寄進されたものです。

令和7年2月に御戎之鐘を覆う銅鐘舎が国の登録有形文化財に指定されました。

瑞寶橋 ずいほうばし

【国登録有形文化財】

島と拝殿正面を結ぶ石造の太鼓橋で、六甲山産の花崗岩が用いられています。円弧上の桁石の上を17等分して敷石を割り付け、青銅製の欄干を供えた丁寧な作り。明治40年、辰馬悦叟氏(白鷹酒造初代)が奉納し、二代目辰馬悦蔵氏が意志を継ぎ改修して大正11年に石橋青銅欄干の反橋が完成しました。平成25年3月に国の登録有形文化財に指定されました。

嘉永橋 かえいばし

【国登録有形文化財】

境内に残る最も古い石造の桁橋で嘉永元年(1848)に掛けられました。六甲山産の花崗岩を使用しています。平成25年3月に国の登録有形文化財に指定されました。

その他見どころ

六英堂 ろくえいどう

【旧史跡】

明治の元勲岩倉具視の私邸の離れと言われており、明治16年に病に臥せていた際には明治天皇、皇后両陛下が再三見舞いに訪れた由緒ある建物。もとは東京の皇居前広場にありましたが、縁あって昭和52年西宮神社境内に移築されました。数度にわたる移転にも関わらず、由緒ある建物としてつねに原型の保存を目的としていましたので、外観はもちろん内部構造、建具類に至るまで変更を加えることなく旧態の保存に努めました。

詳しく見る

祈祷殿 きとうでん

平成23年本殿遷座50年記念事業で建造されました。初宮詣・七五三詣・家内安全・商売繁盛・交通安全など各種ご祈祷を執り行っています。空中設備も整っており、室内神殿で神職がご祈祷奉仕致します。

ご祈祷について

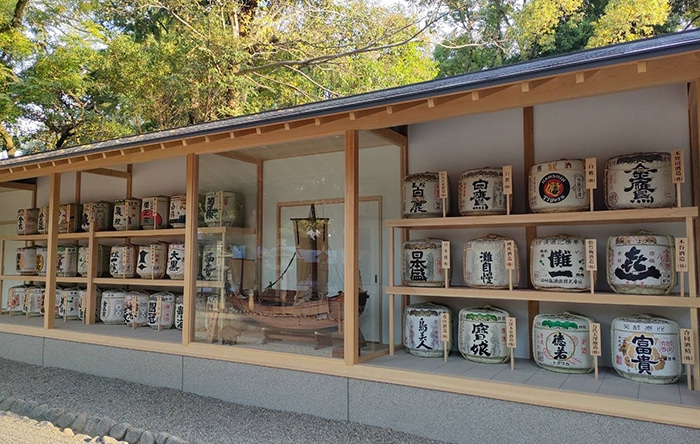

飾樽舎 かざりだるしゃ

灘五郷を中心に全国の酒造会社より奉納頂いている酒樽と、江戸時代に西宮から江戸までお酒を運んでいた樽廻船の模型を展示しています。また令和5年の改修工事中に発見された井戸を復元しています。

詳しく見る

えびす信仰資料展示室 えびすしんこうしりょうてんじしつ

えびすさまをかたどった人形やお面、絵など全国各地のえびすさまや、えびす信仰についてを展示した資料展示室を社務所1階に設けています。年3、4回展示替えを行っており、様々なえびすさまがご覧頂けます。

玄関ロビーには、西宮市出身の歌手あいみょんさんや、俳優鈴木亮平さんをはじめ当社縁の芸術・芸能関係者の絵馬を展示しています。

●開館時間 9時~16時

詳しく見る

神馬舎 しんめしゃ

十日えびすの前夜にえびすさまが白馬に乗られて市中を巡行されるという伝承が残されており、その神馬の名残を伝えています。この神馬舎は末社大国主西神社に隣接していましたが、平成7年の阪神大震災で倒壊し、幸いに神馬像が残ったので平成14年に現在地に復興しました。

えびすの森 えびすのもり

【県指定天然記念物】

神社全体の面積は、四万二千平方メートル余(約一万三千坪)で、本殿後方一帯がえびすの森(甲子園球場一個分)となっており、昭和36年5月兵庫県天然記念物に指定されました。

神池 しんいけ

拝殿正面にある神池は南北朝から室町期の頃に造られ、大きな島が3つある三島一連の形で蓬莱山水の様式といわれています。池中には、大海に浮かぶ神仙島を表す三尊石があります。池の周りでは四季折々の花が咲き、地元の人々の憩いの場となっています。

詳しく見る

おかめ茶屋 おかめぢゃや

拝殿前神池の畔にあり、神池に張り出したテラス、レストラン風の室内で、昔からの甘酒やわらび餅、満足(みたらし)団子、ちび鯛焼きなど召し上がって頂けます。えびすの森でのゆったりと流れる時間をお楽しみ下さい。

●営業時間 9時~15時(年中無休)

詳しく見る

神苑 しんえん

境内を取り囲む庭園

毎年春になると神苑の大きな桜が満開になります。

祓所 はらえしょ

神職が本殿で祭典をする際にお祓いをして心身を清める場所です。

神宮遥拝所 じんぐうようはいしょ

神池の小高い丘にあり、伊勢の神宮を遥かに拝む場所です。

震災遺構 松尾神社狛犬

手水舎の向かいに据えられています。

寛政2年(1790)地元酒造家仲一同から酒造繁栄を願って境内末社「松尾神社」に奉納されました。平成7年の阪神・淡路大震災により台石から落下し破損してしまいましたが震災の記憶として後世に伝える為、平成27年に現在の場所に据置きました。

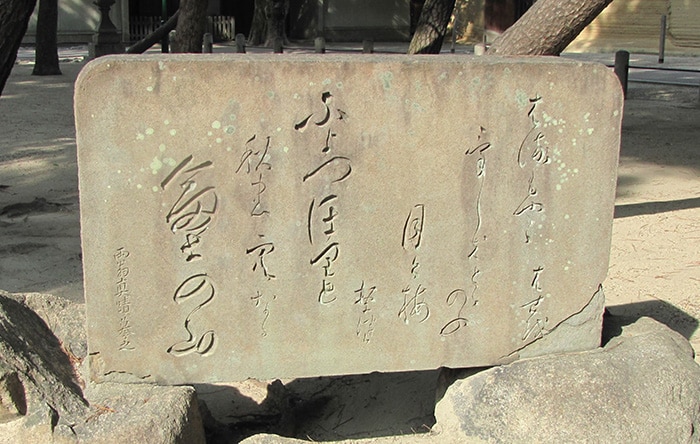

関西吹奏楽功労者の碑

世界的な名指揮者であり、大阪フィルハーモニー交響楽団創始者でもある朝比奈隆先生の教えの言葉を刻んだ顕彰碑。毎年5月5日を関西吹奏楽の日と定め、この碑の前で各地の吹奏楽団が演奏します。

末社・境内社

末社とは、本社との縁故のある小さな社や祠のことで、西宮神社では境内に11社、境外に鎮座する境外末社1社が祀られています。