西宮神社は福の神として崇敬され七福神の一神ともされる

えびすさまをお祀りする総本社です。

西宮神社は福の神として崇敬され七福神の一神ともされるえびすさまをお祀りする総本社です。

御祭神

第1殿(東) えびす大神(蛭児大神)

第2殿(中央) 天照大御神、大国主大神

第3殿(西) 須佐之男大神

西宮神社について(御由緒)

えびすさまが西宮に祀られるようになった由緒は、古くは茅渟の海と云われた大阪湾の神戸・和田岬の沖より出現された御神像を西宮・鳴尾の漁師が救い上げ自宅でお祀りしていましたが、御神託により西の宮地(西宮)にお遷し祀られたのが起源と伝えられています。

鎮座年代は明らかではありませんが、戎(えびす)の名は平安時代後期には文献に度々記載されていることから平安中後期と推測されます。

えびすさまは鯛と釣竿をお持ちのお姿からも古くから漁業の神として篤く信仰されていましたが、西宮は西国街道の宿場町としても開け、市が立つことによりやがて市の神、そして商売繁盛の神として信仰されることとなります。

室町時代には福の神の代表として七福神の一神になられ、また「えびすかき」と呼ばれる「傀儡子」達が人形操りをしながら御神影札(おみえふだ)と呼ばれるえびすさまのお姿が描かれた紙札を配り歩くことにより、西日本中心にえびす信仰が広まっていきます。

江戸時代には徳川幕府4代将軍徳川家綱公より御神影札の版権を得て、西宮神社の御神影を「正像」とし独占的に全国各地に配布するようになり、全国津々浦々にえびす信仰が広がっていき、「えべっさん」として多くの参拝者に親しまれています。

現在では1月9日、10日、11日の3日間斎行される「十日えびす」には100万人に及ぶ参拝者で賑わい、阪神間最大のお祭りとして全国に知られています。

特に10日早暁、十日戎大祭終了後の開門神事の走り参りは福男選びとして大変な熱気に包まれています。

えびすさまについて

福の神として全国にその名を知られているえびすさまですが、実は「えびす」という御神名は日本の神話・神々の系譜にその名は記されておりません。

「えびす」の漢字は夷・蛮・戎・狄などがあてられ異郷の人をあらわしており、当社では伊弉諾岐命と伊弉諾美命との間に御生まれになった蛭児大神が葦の船で大海原を漂流した伝承と重ね、蛭児大神とえびすさまが同一されて崇敬されるようになりました。

御神徳も漁業・海上交通・商売・招福・農耕など多様であり、これはえびす信仰を人形操りに託して全国に広めた西宮の傀儡師や西宮神社の御神影札を地方で配札したえびす願人達が漁村では海神・農村では田の神、都市部では商業神として、それぞれの土地にあった福の神として説いたためとも言われ全国で広く親しまれるようになりました。

関西では「えべっさん」、東海地方では「おいべっさん」、北陸地方では「おおべっさま」、関東以北では「おえびすさん」と親しみを込めて呼ばれています。

御鎮座伝説について

「古事記」「日本書紀」では御祭神のえびす大神は伊弉諾岐命と伊弉諾美命との間に御生まれになったが、お体が不自由であったため葦の船に乗せられ流されたと描かれております。

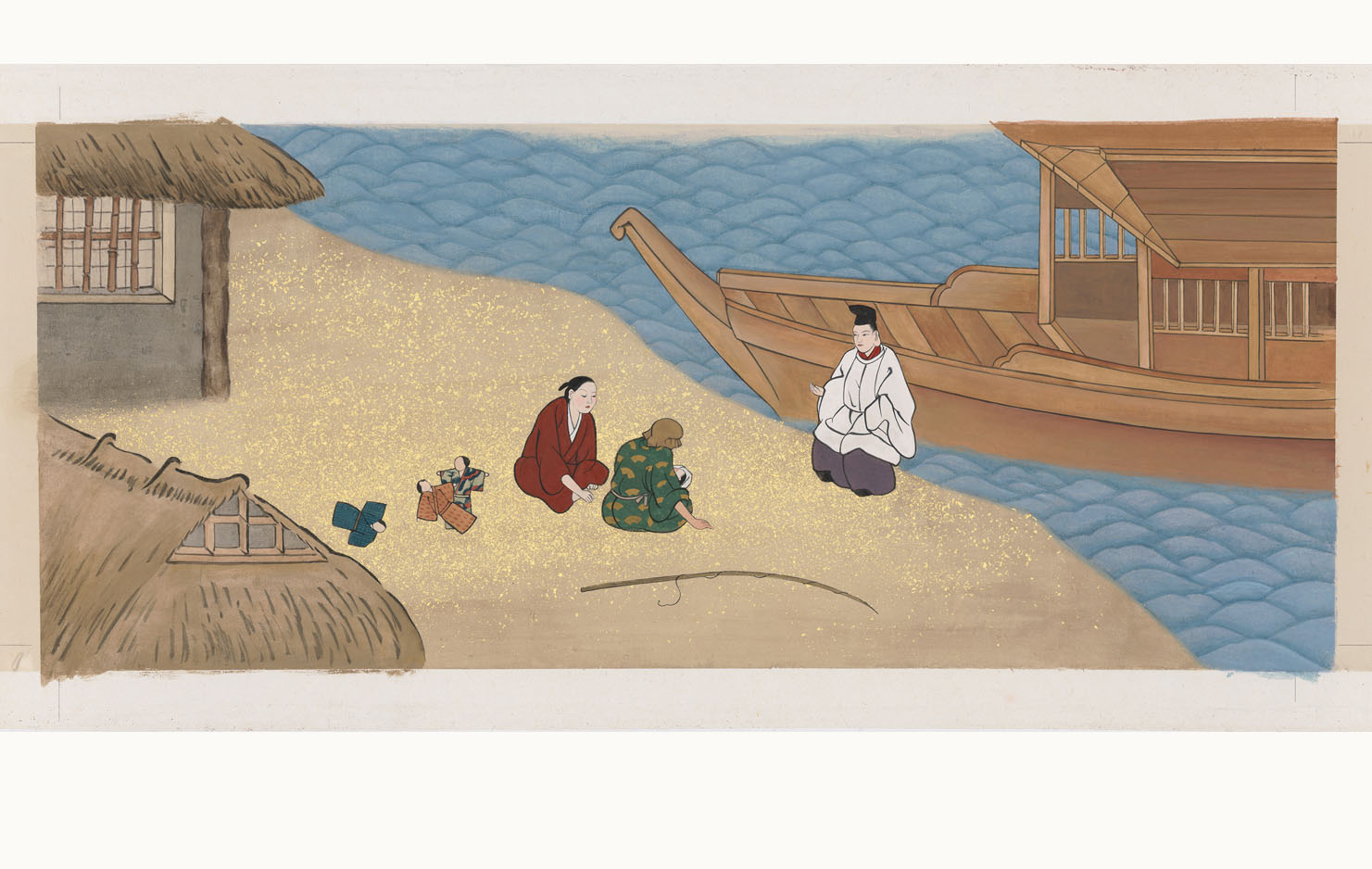

その後については触れられておりませんが西宮から古く伝わる伝承では、「昔、鳴尾に住んでいた漁師が沖で漁をしていたところ、網に大変手ごたえを感じたので喜んで引き上げると、人形のような又御神像の様にも見えましたが、それは期待していた魚ではないので海にもどしてしまい、また魚の群れを求め西の方へと船を進めてゆきました。神戸の和田岬の辺りまで来て網を入れたところ、再び大変な手応えを感じ、今度こそはと勇んで網を引き上げてみると、先程海にもどしたはずの御神像のように見えたものでありました。

漁師はこれはただごとではないと確信し、漁をきりあげ御神像を家に持ち帰り毎日お供え物をしお祀りしました。しばらくたったある日、夢の中にお祀りしている御神像が現れ、「吾は蛭児の神である。諸国を巡って今ここに来たが、ここより西の方に良き宮地がある。そこに遷し宮居を建て改めて祀ってもらいたい。」との御神託があったのです。

鳴尾の漁師は仲間と相談し、蛭児大神を輿にお乗せし、御神託の通り西の方、良き宮地を求めて出立しました。

途中いく度か輿を下ろし休憩して行きましたが、ある所で一休みされたえびすさまが、よほどお疲れになったか眠り込んでしまわれ、なかなかお目覚めになりません。困った漁師たちは、恐れ多いとは思いましたが、えびすさまのお尻を捻ってお目を覚ましていただき、再び西へ向って進まれ現在の西宮の地にお鎮まりになりました。」